普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。飲料水は3日分(1人1日3リットルが目安)、非常食も3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パンなどを人数分用意します。その他 トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなどの生活用品も用意します。

また飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要になります。日頃から、水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておく、などの備えを心がけましょう。

(※)大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。

自宅が被災したときは、安全な場所に避難し避難生活を送ることになるかもしれません。非常時に持ち出すべきものはあらかじめリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。

食品は缶詰など、加熱しなくても食べられるものを。ミネラルやビタミン不足を補うことができる野菜ジュースなどもおすすめです。さらに乳幼児や高齢者がいるご家庭は、おむつやミルク、常備薬なども用意しておきましょう。大型ビニール袋は、給水袋やトイレの袋としても重宝します。

備えるべき品目は、生活スタイルによってさまざまです。自分たちに必要なものは何なのか考えて、備えておきましょう。

災害が発生すると、特に高齢者の方は、避難や発災後の生活においてより多くの困難を抱えます。日ごろから災害へ備えて、いつも飲んでいる薬や杖、眼鏡、入れ歯洗浄剤、介護用品など、持ち出すものを準備し、地域の人に支援が必要な高齢者がいることを伝えておきましょう。

せっかく備蓄をしていても、「いざというときに電池がなかった」「賞味期限が切れていた」ということがないように、定期的に備蓄品を確認することも大切です。食品の賞味期限だけではなく、電池、薬、使い捨てカイロなどは使用期限があるので注意しましょう。例えば毎年「防災の日(9月1日)」を備蓄品のチェック日にするなど、季節の家族イベントにして忘れないようにするのも、よいアイデアです。

防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ普段の生活の中で利用している食品などを多めに備えるようにしましょう。「普段使わないものを用意する特別な準備」をするとなると、管理が難しくなかなか続かない場合がありますが、「いつも使っている食料品や生活必需品を少し多めに購入しておく」のであれば、日常生活の延長線上で比較的容易に備蓄を続けていくことができます。

自宅以外で被災した場合、あらかじめ決めておいた家族への連絡方法で無事を確認できたら、その後は状況が落ち着くのを待ちましょう。帰宅困難や徒歩帰宅になった場合に備え、職場や学校にも水や食料などを備蓄しておくことが大切です。

- 水や食料(3日分ほど)

- 歩きやすい靴

- 携帯電話の予備バッテリー・充電器

- チョコやキャラメルなどの携帯食料

- 帰宅マップ

- 懐中電灯

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の流行期には、外出せず生活できるよう最低2週間分、できれば2カ月分の備蓄が望まれます。保存がきく食料品や日用品のほか、マスクやゴム手袋、消毒用アルコールなどの感染予防品、体温計や冷却材などの家庭用看護用品も準備しておきましょう。

緊急事態宣言が発令され、自粛生活を送ることになる場合に備え、慌てて買いだめをしなくても済むよう日頃から備蓄を心がけ、「新しい生活様式」を実践するようにしましょう。また、外出自粛が続いて長い間車に乗らずに置いておくと、バッテリー自体が充電されずに自己放電してしまうため「バッテリー上がり」が起こりやすくなります。いざ車を動かそうとするときにエンジンがかからない…ということがないよう、長期間車を動かせない場合もメンテナンスを忘れないようにしましょう。

- 定期的にエンジンをかける

- オーディオやルームライトなどの電装品をオフにする

- タイヤに変形やひび割れなどの異常がないか確認する

- 車内を換気・清掃する

- 再始動時にはオイルレベルゲージでエンジンオイルの量を確認し、必要に応じて補充や交換をする

- 不安な場合はディーラーなどに相談する

出典:JAF「クルマを長期保管する際の注意点」をもとに作成

災害発生後の瞬間は、的確な判断をするのが難しい状況にあります。まずは、自分と家族の命を守ることを最優先に考えて行動するようにしましょう。まわりの安全と家族の安否が確認できたら、近隣の人々に目を向け、閉じ込められたり、下敷きになったり、負傷した人がいないか、避難の手助けを必要としている人がいないかを確認し、いざというときは助け合いましょう。

間違った情報に従って行動するのは大変危険です。災害時に正しい情報を得るために、停電時でも聞ける電池式・充電式のラジオやテレビ、インターネット(消防署や行政のウェブサイト)、スマートフォンのラジオ・テレビなどを最大限に活用しましょう。TwitterやFacebookなどのSNSも貴重な情報源ですが、災害時は不確定な噂やデマが流布することもあるので、注意が必要です。

いざというときに家族がお互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所、避難場所などを、事前に話し合っておくことが大切です。

災害時には、携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡がとれなくなる場合もあります。大規模災害発生時には、通信事業者から以下3種類の「災害用伝言サービス」が提供されるので、利用の仕方を確認しておきましょう。

また、離れた場所に住む家族や親戚、知人の家を連絡先に決め、そこを中継点にして家族の安否確認や連絡をとること(三角連絡法)も、携帯電話やメールを使わない方に役立つ方法です。

いざ災害が起きたときにあわてずに避難するためにも、居住地の自治体のホームページや国土交通省ハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に確認しておきましょう。

安全な避難場所は、豪雨、津波、火山噴火など、災害の種類によって異なります。それぞれの災害をイメージして、どのように行動すれば安全に避難できるか家族で考えてみましょう。

各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとのさまざまな種類のハザードマップを閲覧することができる

指定緊急避難場所の位置や名称、災害の種別などについて、地図や空中写真などに重ね合わせて確認することができる

災害の種類に合わせた避難場所を検索することができる。

地震発生から少なくとも 3 日間程度は救助・救急活動が優先されるため、混乱した状態がしばらく続きます。道路も混雑し、大規模火災の発生や建物の倒壊などの二次災害に巻き込まれる可能性があるため、まずは安全な場所にとどまることを考えましょう。

- むやみに移動を開始しない

- まずは職場や学校、近くの一次滞在施設など、安全な場所にとどまる

- 駅や施設からの指示や誘導に従う

- さまざまな方法で情報を集める

- 帰り道の安全が確認できたら、余裕を持って歩いて帰宅する

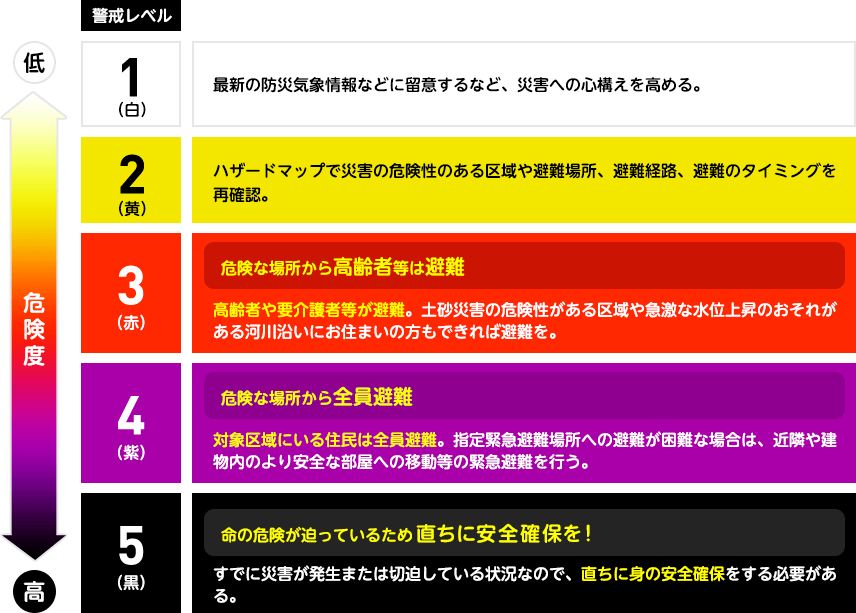

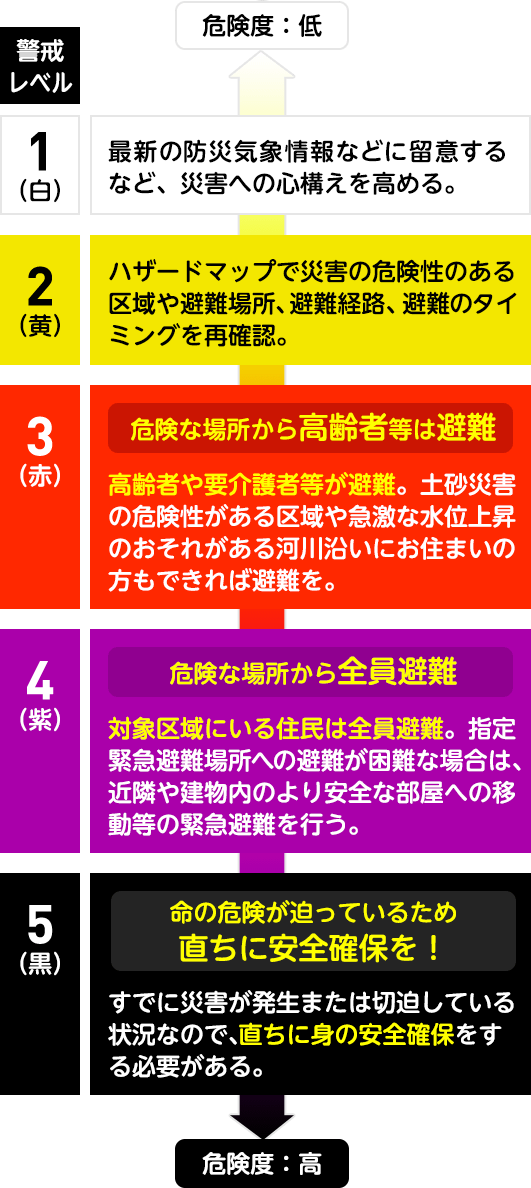

内閣府のガイドラインでは、避難に関する情報や防災気象情報等の防災情報を5段階の「警戒レベル」に分け、住民がとるべき行動を明確化しています。「警戒レベル3」が発令されたら、高齢の方や障がいのある方など避難に時間のかかる方やその支援者の方は避難しましょう。

自分で避難できない場合は近所の方の助けを呼んで、必要な医療品や介護用品も可能な範囲で運んでもらいましょう。避難所では、手助けが必要なときは無理せず、避難所スタッフに相談しましょう。

※2021年5月時点の情報です。最新の情報と相違がある可能性がございます。あらかじめご了承ください。

出典:首相官邸「避難はいつ、どこに?」をもとに作成

やむを得ず車の中で避難生活を送る場合は、同じ姿勢を取り続けることによる「エコノミークラス症候群」に注意しましょう。足を伸ばして寝ることができる車種の場合は、工夫次第で安全に過ごすことができます。

- 寝るときはエンジンをかけっぱなしにしない

- 座席にそのまま寝るのはNG!とにかくフラット(水平)に

- 暑さ対策・寒さ対策・防犯対策を忘れずに

- まわりに誰もいない場所には極力停めない

- やむを得ず傾斜地や駐車場に停める場合は細心の注意を

- 近くのお店やガソリンスタンドの場所を把握しておく

- 車中泊をしている者同士、マナーを守る

出典:福岡市 「避難生活② 正しい車中泊」をもとに作成

災害から命を守るためには避難が必要ですが、避難所では3密の条件がそろいやすいため、感染症への感染も心配されます。避難所への避難以外にも、「親戚・知人宅」「ホテル」「在宅避難」「車中泊」などさまざまな避難先に、地域の人たちが分散して避難することが大切です。ただしそれの避難が難しかったり、周囲に不安がある場合は、ためらわずに避難所に移動しましょう。

避難所に入る場合は、マスクなどの感染症を防ぐためのグッズを携帯し、事前に体調チェックをするようにしましょう。また避難所では、衛生状態を保つことが大切です。飛沫感染や空気感染による感染拡大する恐れがあるため、感染症に「自分がかからない」ように手洗いを、かかっても「他人にうつさない」ために咳エチケットなどを行いましょう。

- 居住区域は土足厳禁を徹底する

- 換気の徹底とソーシャルディスタンスを確保する

- マスクの着用・咳エチケットを心がける

- トイレはきれいに使う・汚してしまった場合は職員に連絡する

- トイレの使用前後には便座を拭く

- 食事やトイレの前には流水を使って手洗いをする(水が出ない場合はアルコール消毒液を多めに手に取り、手拭き用の紙で拭き取る)

- 袋入りの食べ物は手でちぎって食べたりせず、直接食べる

- おにぎりを握るときは、使い捨て手袋やラップを使用する

出典:厚生労働省「災害時における避難所での感染症対策」をもとに作成