私たちの身のまわりには、細菌やウイルスなど、目に見えない多くの微生物が存在しています。その中で、感染症を引き起こす微生物を病原体といいます。

「感染症法」では、症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を1類〜5類の5種類の感染症と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症に分類しています。感染症の種類により行政や医療機関の対処法も異なります。

| 分類 | 感染症名 |

|---|---|

| 1類 | エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など |

| 2類 | 結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(一部)など |

| 3類 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスなど |

| 4類 | E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリアなど |

| 5類 | インフルエンザ、梅毒、麻しん、新型コロナウイルス感染症など |

| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザなど |

| 指定感染症 | 政令で規定(延長含め最大2年間に限定) |

| 新感染症 | 政令で規定 |

※2023年7月時点の情報です。最新の情報と相違がある可能性がございます。あらかじめご了承ください。

出典:厚生労働省「届出の対象となる感染症の種類」より作成

- インフルエンザ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。突然の高熱と全身のだるさ、筋肉痛などの全身症状が起こり、これらの症状と同時か、少し遅れてのどの痛み、鼻汁、咳などの症状が現れてきます。

季節性インフルエンザには流行性があり、日本では、例年12月〜3月が流行シーズンです。通常では発熱が2〜3日持続したあと、1週間程度で回復しますが、時には重症になることもあります。

新型インフルエンザは、多くの人々が免疫を獲得していないことから、急速にまん延することによって起こります。いつどこで発生するのかを予測することは困難ですが、ひとたび発生すれば、人々の命や健康、医療体制、生活や経済全体に大きな影響を与えます。

- 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症は、ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)と言われています。重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

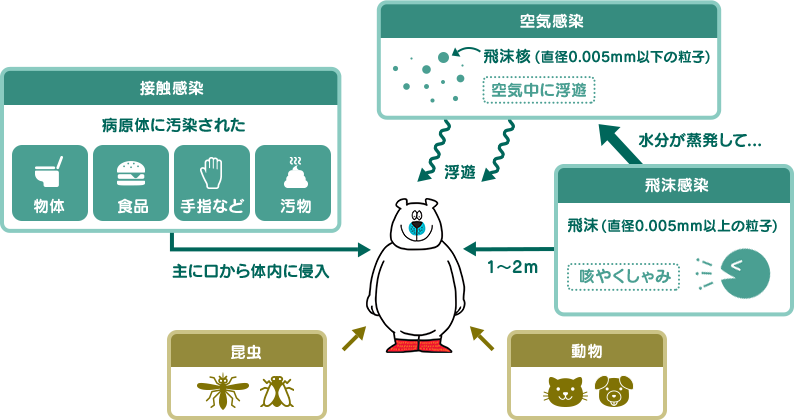

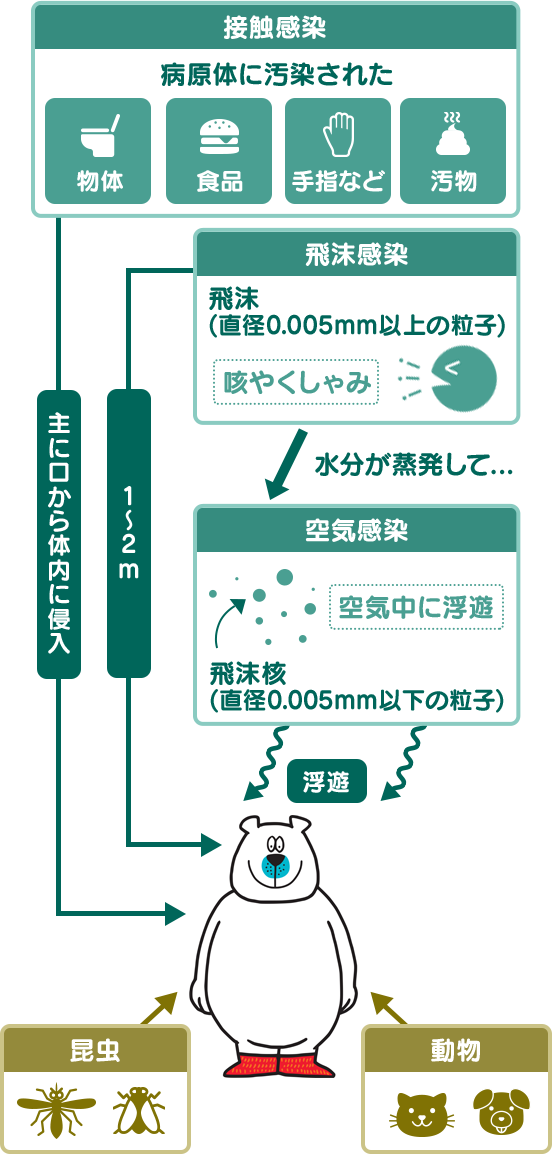

主な感染症の経路には、空気感染、飛沫感染、接触(経口)感染などがあり、感染症の種類によっては複数の感染経路をとるものがあります。感染の拡大防止には感染経路の遮断が重要であり、感染経路を知ることが大切です。

新型インフルエンザ等により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき総理大臣が緊急事態宣言を発出し、緊急的な措置を取る期間や区域を指定することができます。緊急事態宣言が発出されると、都道府県知事は住民に対して、外出自粛、学校の休校、施設や店舗の使用制限、イベントなどの中止を要請することができます。

ただし外出自粛を要請されたとしても、医療機関への通院や食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。緊急事態宣言は強制力のある措置は限られ、海外のような「ロックダウン」=「都市封鎖」ではありません。

感染症を防ぐため、日常生活でできる基本的な感染症対策を徹底しましょう。身のまわりを清潔に保ち、免疫力を低下させないことが大切です。

- 手洗い・うがい

ドアノブや電車のつり革などさまざまなものに触れることによって、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅、調理の前後、食事前など、口や鼻に触れる前には、こまめにうがい・手洗いをしましょう。

- マスク

風邪のような症状があるときは外出を控えましょう。やむを得ず外出する場合はマスクを着用し、人の集まるところでは咳エチケットをこころがけましょう。

ただし梅雨〜夏季は、マスクを着用していると熱がこもりやすく、口の中の湿度が保たれるため喉の渇きを感じにくく、熱中症になるリスクが高まります。屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクをはずす、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、一人ひとりが正しい対処法を知り、周囲に声を掛け合いながら熱中症を予防しましょう。

- ワクチン接種

予防(ワクチン)接種とは、感染症の予防に有効であると確認されたワクチンを接種することによって、病気に対する抵抗力(免疫)を高める方法です。かかった場合に重症化しにくくする効果が期待されます。乳幼児を中心に公的に実施される予防接種が各種あり、インフルエンザの流行期前にインフルエンザ・ワクチンを接種すると、発病予防と発病後の重症化を防ぐ一定の効果があるとされています。

- 食品・調理器具の加熱処理

一般的にウイルスは熱に弱いため、加熱処理はウイルスの活性を失わせるために有効な手段と言えます。ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品は、85〜90℃で90秒以上、中心部までしっかりと加熱しましょう。

調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※(塩素濃度200ppm)で浸すように拭くことでウイルスを不活性化することができます。また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱が有効です。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。(使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。)

- 免疫力を高める

免疫は私たちの体を守ってくれる重要な仕組みです。免疫力が低下すると、感染症にかかりやすくなるだけでなく、悪化するリスクも高まります。免疫力を高めるために、バランスのよい食事と十分な休息をとること、運動や入浴の習慣をつけること、部屋を適度な湿度に保つことなどを心がけましょう。

感染症を発症したと思ったら、まずはかかりつけの医師や最寄りの保健所・検疫所、感染症・予防接種相談窓口などに相談しましょう。

厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」

- 新型コロナウイルス感染症

- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱

- インフルエンザ(季節性)

- 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、鼻汁、咳など

- ノロウイルス

- おう吐、下痢、腹痛、微熱など

- 結核

- 咳、痰、発熱、呼吸困難など、風邪のような症状

お役立ちリンク集

- 厚生労働省

- 感染症情報

- 外務省

- 海外安全ホームページ

- 日本医師会

- 感染症関連情報